MATE presentó en el auditorio de la Asociación Bancaria en la ciudad de Buenos Aires su documento de trabajo «El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios». Auspiciado por la FES Argentina, la presentación contó con la presencia de Daniel Yofra (Sindicato de Aceiteros), Matías Layús (La Bancaria), Mario Santucho (Revista Crisis) y de la directora de la FES Buenos Aires, Svenja Blanke.

El trabajo completo puede descargarse de la página de FES.

También puede descargarse un resumen gráfico del trabajo. En este resumen intentamos comentar en forma abreviada y didáctica las principales ideas y conclusiones del documento.

En la presentación hablaron Marco Kofman y Natalia Pérez Barreda, sus intervenciones completas pueden leerse a continuación

MARCO KOFMAN

Mate es un equipo de economistas que hace unos 20 años más o menos que existe y que trabaja principalmente asesorando o junto a diferentes sindicatos, diferentes actores sociales, principalmente sindicatos, principalmente junto a los aceiteros, junto a la bancaria, junto a trabajadores docentes de la provincia de Santa Fe, de otras provincias. Un abanico amplio de sindicatos, actores sociales, actores políticos.

A partir de ese trabajo centrado en lo sindical, es que nosotros empezamos a pensar este trabajo, que en algún punto es una síntesis de esa práctica. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro trabajo consiste, en general, en tratar de crear y aportar algunas herramientas, herramientas conceptuales, herramientas técnicas, datos, información, herramientas comunicacionales, para lo que es la lucha sindical, la pelea salarial, etcétera. Por lo tanto, y por ahí quienes nos conocen o siguen algún laburo que hacemos en redes o publicaciones que venimos haciendo, siempre la cuestión distributiva, la cuestión de la distribución del ingreso, está en el eje del trabajo del Mate.

En particular, el trabajo que nosotros hacemos consiste en tratar de desmenuzar o de entender cómo son los procesos de creación de valor económico. Queremos entender cómo se crea valor económico a través de la producción de mercancías, cómo pasa esto en cada una de las actividades con las que trabajamos, de productos, de bienes, de servicios. No solo eso, sino que luego, primero cómo se crea valor y después cómo se distribuye, cómo es apropiado por los diferentes actores económicos que trabajan o que participan de ese proceso productivo. Y finalmente, qué uso le da cada actor a la parte o a la porción del valor con el que logra quedarse.

Por eso, porque estamos buscando esta información o porque tratamos de construirla, es que recurrimos a los balances de empresa. El balance contable de una empresa, que es, si se quiere, el eje de este trabajo, el trabajo con balances, el trabajo a partir del balance contable. El balance contable de la empresa nos brinda bastante información acerca de esto: cómo un sector o cómo una actividad económica crea un valor económico, qué parte se queda la empresa, cómo hace para quedarse con esa parte, qué parte oculta de lo que se queda, qué hace con eso que se queda, lo invierte o no lo invierte, lo transforma en capital financiero, lo fuga. Bueno, hay un montón de elementos que se pueden leer a partir de la lectura de un balance y para nosotros es una herramienta de trabajo porque, claro, cuando uno va a pelear salario y demás, tiene que saber qué es lo que hace la empresa con esta creación de valor, con este proceso de apropiación, en todo caso, o de quita del valor que produjo los trabajadores y las trabajadoras de la actividad.

Desde ahí, desde esa perspectiva, es que nosotros nos pusimos en este trabajo ya no a mirar una actividad, sino a mirar la economía, a tratar de entender la economía argentina a partir de entender estos procesos de creación de valor económico, de distribución y de uso. Una economía argentina que no hace falta decir que está en crisis, que es una crisis que no es solamente que la producción no crece, porque por ahí hay una interpretación de que bueno, sí, la Argentina no crece hace 12 años y está en crisis. La crisis de la economía argentina es mucho más profunda que una falta de crecimiento. Es una crisis en muchísimos niveles, pero que implica principalmente destrucción de entramados productivos, aumento de la pobreza, destrucción de empleos, precarización, un montón de elementos que, y además, implica eventos puntuales o momentos críticos en los cuales se desata una crisis específica que de un día para otro trastoca todo el tejido social, digo, grandes devaluaciones, situaciones, bueno, nada, cosas que conocemos.

Sobre esta crisis económica hay una interpretación hegemónica y es la que dice que la crisis se genera a partir de una mala administración de las variables macro de la economía, una mala administración que hacen los gobiernos, ¿no? Esa es la interpretación hegemónica que no solo se corresponde con el ideario liberal, libertario, neoliberal, sino que también esa visión permeó o llegó a muchísimos sectores, muchísimos economistas, tuiteros, no sé, consultoras y demás, que empiezan a adoptar esa mirada, pero que lo hacen desde un lugar autopercibido o más cercano o en algún momento cercano a los gobiernos de corte nacional y popular, ¿no? No solamente entonces es el pensamiento neoliberal el que toma esta idea de la mala administración de las variables macro, sino que también permea en todo un abanico de economistas que, en principio, tendrían otras ideas.

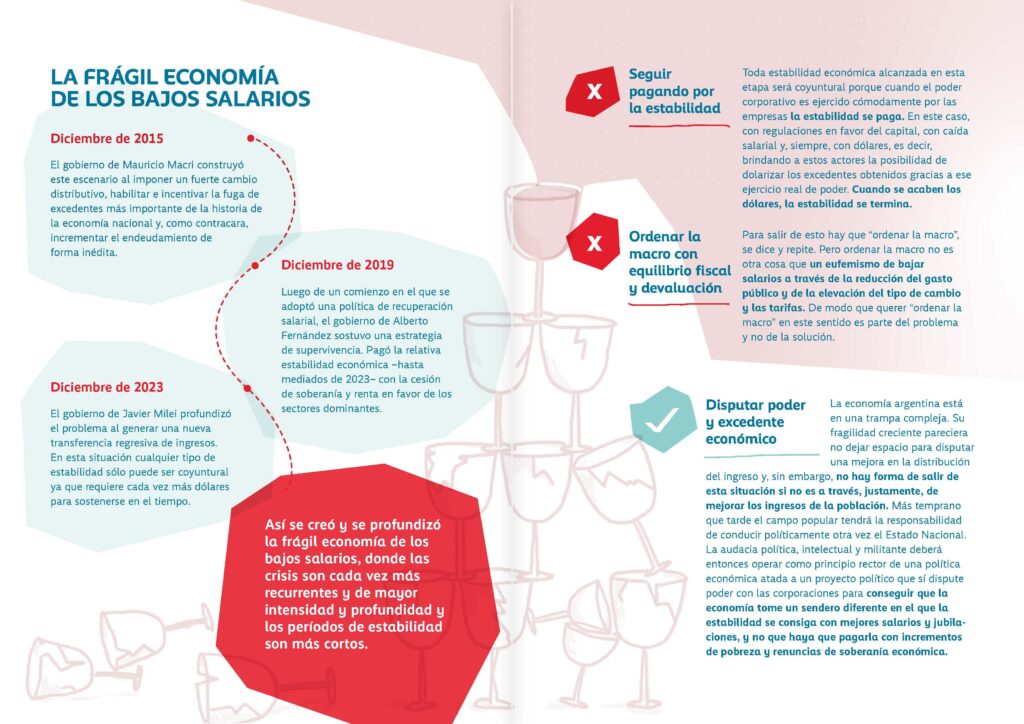

Si el problema es la mala administración de la variable macro, la solución es el ordenamiento de la macro. Y el ordenamiento de la macro, pensemos, pensemos antes del gobierno de Milei, era un consenso absoluto. O sea, antes del gobierno de Milei todos decían: «Bueno, pero algún tipo de ajuste hay que hacer». Un montón de economistas, no solamente del lado libertario o del lado de la derecha, decían: «Algún tipo de ajuste hay que hacer y es mejor que lo hagamos nosotros antes que lo hagan los otros». Toda una discusión en torno al ajuste. Entonces, ordenar la macro. Y esto de ordenar la macro es principalmente jugar con dos elementos: un elemento fiscal y el elemento cambiario. Elemento fiscal es algún tipo de recorte hay que hacer, recorte del gasto porque no se puede estar con este déficit, y del lado cambiario algún tipo de devaluación hay que hacer porque este tipo de cambio no es competitivo. Por un lado o por otro, por el lado fiscal o por el lado cambiario, mover de este modo esas variables no es otra cosa que bajar el salario real, ya sea por el lado de reducir el gasto o por el lado de devaluar en el porcentaje que se discuta. Después vino Milei e hizo estas cosas, las hizo de un modo brusco, pero en esta dirección. De hecho, muchos de estos economistas terminan diciendo: «Bueno, va en la dirección correcta, pero se zarpó, lo hizo demasiado fuerte».

Bueno, nosotros tenemos una visión diferente. Para nosotros, el descalabro macroeconómico, el descalabro de las variables macroeconómicas, no es la causa del problema, es una expresión del problema, es una expresión de algo que está ocurriendo en un nivel más profundo de la economía, que es justamente ese nivel en el cual las relaciones de poder se mueven y se mueven en torno a estos procesos de creación de valor, de apropiación de valor y de posibles usos del valor apropiado.

Entonces, pensamos esto: la crisis no se origina en una mala administración. La mala administración y los malos resultados macroeconómicos son resultado de una crisis que ocurre a nivel distributivo y el origen de la crisis está en una enorme transferencia de ingresos que se desata a partir de la llegada de Macri al gobierno. Ahí cambia la economía mucho más de lo que uno se imagina. Normativamente no cambia tanto la economía, cambia muchísimo en términos distributivos y, como vamos a ver ahora, también por el endeudamiento a raíz de este cambio distributivo.

Si nosotros miramos 10 años para atrás, el nivel de actividad económica es más o menos similar al de ahora. Si uno toma el PBI o alguna variable de Indec, alguna medición de Indec de actividad, es más o menos similar, pero el salario es un 25, un 30% menor. Que el nivel de actividad sea similar significa que el valor creado por la sociedad es más o menos el mismo. Subió, bajó, pero hoy es más o menos igual al de 2015, pero el salario es un 30-25% menor según las mediciones, lo cual quiere decir que hay una porción del valor que se creó que se lo está apropiando otra clase social. Digo, el salario, la masa salarial de la economía, que es la porción de ese valor que se apropian los trabajadores, cayó. El valor producido es el mismo, bueno, hay otro sector que es el capital que se quedó con eso. Nosotros hacemos una estimación de cuánto vale esa transferencia de ingresos, que nos da 290.000 o aproximadamente 290.000 millones de dólares que se transfirió del salario al capital.

Y ahí hay un problema, porque esos 290.000 millones de dólares no se invirtieron. ¿Por qué no se invirtieron? Bueno, básicamente, mirando estadísticas, no se invirtieron porque no se invirtieron, porque la inversión no solo que no crece, sino que cae. Además, no se invirtieron porque no existen las posibilidades de inversión en una economía que se reduce un 30% en su demanda interna. Entonces, y si no se invierten, tienen, o sea, el capital cuando no invierte y obtiene una ganancia, tiene que transformarla en algún tipo de activo, en algún tipo de riqueza. Para transformar en riqueza una parte del valor, lo tiene que sacar del circuito de valorización, o sea, del circuito de creación de valor económico. Eso, en Argentina, es la fuga. O sea, la forma de convertir en un activo o de convertir en riqueza el valor apropiado es a través de la fuga, a través de activos en el exterior, de participación en fondos comunes de inversión, en bonos de distintos tipos de países.

Eso a nivel privado, a nivel de algunas corporaciones, hay otros mecanismos que también les permite ir constituyendo activos en el exterior. En la última década, decíamos, 290.000 millones se transfirieron del salario al capital. En la última década se fugaron, por diferentes mecanismos, 190.000 millones de dólares. Salieron, o sea, si uno se pone a ver el balance cambiario, salieron, se exteriorizó excedente económico, esta parte de valor, se exteriorizaron 190.000 millones de dólares y otros miles de millones de dólares están dispuestos a salir. De hecho, por esta disposición a salir o por este gran capital o ganancia que hay para salir, o sea, por eso el cepo o el levantamiento del cepo fue mucho más parcial que los que esperaban algunos sectores. No sé si saben, el levantamiento del cepo que hizo el gobierno de Milei no permite a las empresas remitir utilidades de ganancias generadas u obtenidas en períodos anteriores al actual.

Si nosotros miramos, de hecho, nos pusimos en un momento a ver balances, tomamos los 100 balances más importantes de la CNV, que no son, o sea, digo, es un número reducido en relación a la cantidad de empresas que hay en Argentina, hay alguna de las más importantes, no están todas las más importantes. Si tomamos 100 balances, esas empresas tienen reservadas, ganancias reservadas, con posibilidad de transformarlas en futura remisión de utilidades o pago de dividendos, tienen ganancias reservadas por entre 20 y 25 mil millones de dólares. Salieron 190.000 y hay un número importante que está dispuesto a salir o que quiere salir, que quiere dolarizarse y salir de la economía argentina.

Esos 190.000 millones de dólares que ya salieron, no nacieron dólares, nacieron pesos. Se entiende, ¿no? Nacieron pesos, se extrajeron como pesos, se generaron como valor económico interno como pesos. Para que se transformen en dólares, para que se conviertan en dólares, la economía debió traer los dólares. La economía argentina es una economía que genera dólares, porque en general exporta más de lo que importa. Ahora, ese saldo comercial que tiene la economía es insuficiente incluso para el nivel de ganancia o para esta estructura distributiva que nosotros estamos diciendo. Un capital que gana mucho más y que no alcanza ese excedente generado a transformarse en dólares porque el dólar comercial es insuficiente, el dólar comercial que consigue la Argentina es insuficiente.

Ahí aparece el tema del endeudamiento. El Estado es quien entonces sale a buscar y sale a conseguir afuera los dólares que necesita el sector privado para fugar. Y ahí, con este crecimiento de la deuda que se produce en el gobierno de Macri, es que empieza a funcionar esta economía o esta frágil economía de los bajos salarios. Porque claro, la deuda se incrementa. A partir, a partir de un cambio distributivo, a partir de una caída de los salarios, de un aumento de la ganancia, aumenta la fuga, se endeuda la economía, entra en una crisis cada vez más profunda del sector externo porque no se puede pagar ese endeudamiento, se genera una crisis porque hay un desequilibrio externo cada vez más profundo, se genera una crisis, una devaluación, una caída nueva de salarios, un aumento nuevo de la ganancia, y es un círculo vicioso en el cual entra la economía de cada vez mayor fragilidad y cada vez mayor pobreza. Y cada vez más difícil de revertir, por eso cuando uno plantea aumentos de salario dice: «No, bueno, pero la economía argentina no podría pagar estos salarios». Y eso es algo que vemos permanentemente.

Macri fue el que generó esta situación y el trabajo nuestro, específicamente, cuando nos ponemos a analizar balances, analizamos balances principalmente del período del gobierno de Alberto Fernández. Y ahí lo que encontramos es, esta es una opinión que tenemos, Alberto Fernández se encontró con una economía que no conocía. Un conjunto de herramientas que, me parece, que él pensaba que tenía a disposición, ya no servían o ya no eran eficaces para alterar o para administrar el conflicto y la distribución del ingreso. Entonces, entra en una especie de círculo o de circuito, en realidad, de supervivencia, tratar de sobrevivir, tratar de evitar grandes shocks externos, grandes shocks devaluatorios, o sea, trata de conseguir algo de estabilidad. ¿Cómo trata de, o cómo, cuál es el mecanismo que utiliza para conseguir algo de estabilidad? Pagando por la estabilidad. Eso es algo que, para el trabajo es muy importante, porque ahí lo planteamos, esto es el pagar por la estabilidad, es un concepto que nosotros lo pensamos en el siguiente sentido: había muchísimo excedente del capital dando vueltas en la economía. ¿Cómo hacer para que ese excedente no salga afuera? Dándole, dándole a ese capital que estaba dando vueltas, dándole intereses, pagando intereses, generando una renta financiera para ese capital.

En el sector de la energía pasa algo parecido. En el sector de energía había que conseguir que aumenten las inversiones para que se reduzcan las importaciones energéticas, que era otra de las trabas que tenía la economía, para justamente, para tratar de prolongar más la vida de este esquema distributivo y para que no se vaya otra vez todo al demonio. Entonces, empieza la entrega de renta petrolera o la entrega de una rentabilidad adicional, una rentabilidad incrementada a las empresas del sector energético para que aumenten sus inversiones. Y en el caso del sector agroexportador, algo parecido para tratar de regular los ciclos o el ritmo de liquidación de divisas del sector, ¿no? También algún conjunto de beneficios específicos que se otorgan en determinados momentos. Esto es pagar por la estabilidad, digo, se paga a través de renta financiera, a través de renta petrolera y a través de renta de la tierra.

Y cierro con esto y para dejarlo a Nati, digo, en este concepto hegemónico o esta idea hegemónica de que la crisis se genera en una mala administración de las variables macro, el error es la palabra administración. ¿Por qué? Porque está la idea de que la macro se puede administrar a voluntad, como si el Ministerio de Economía tendría un gran tablero de control con perillas y que dice: «Bueno, ahora aumento el salario privado, bajo el salario de esto, subo la tasa de interés, acomodo el tipo de cambio». Y en realidad, la macro no se administra así, porque los fundamentos distributivos de la macro, que es las relaciones de poder o el movimiento de esas relaciones de poder en torno a los procesos de generación de valor, son mucho más inestables. Son permanentes, no existe el equilibrio, no existe el ordenamiento de las relaciones de poder, están siempre en movimiento. Entonces, para cerrar, digo, no existe ordenar la macro, lo que existe en todo caso es tratar de administrar un movimiento de la macro, tratar de conducir la macro hacia un lugar, pero no lo hace el Ministerio de Economía, eso se hace no con un Excel, sino que se hace con la construcción de poder político tratando de alterar, en todo caso, sí las estructuras de poder. Y con eso le dejo paso a Nati, que va a ser un poco más específica, me parece, sobre el trabajo.

NATALIA PÉREZ BARREDA

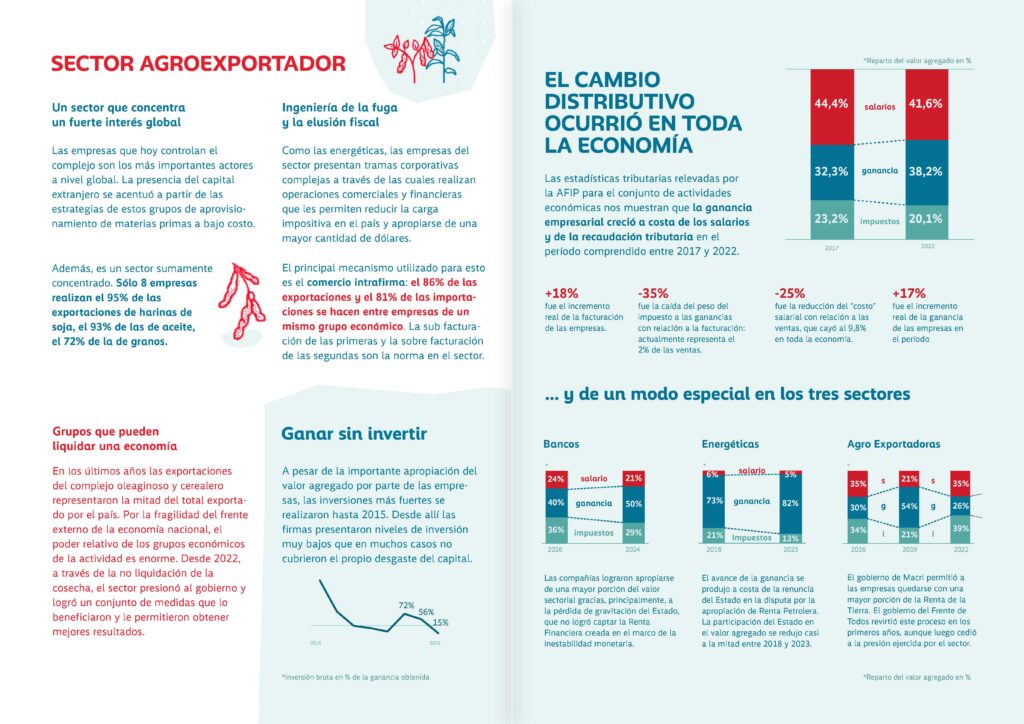

Bueno, en principio, contarles por qué estos tres sectores, ¿sí? Por qué el sector energético, por qué el sector aceitero agroexportador y por qué el sector financiero. Nos parece, primero, porque son, si alguno alguna vez vio el ranking de la lista de mercado de las primeras empresas que por rango de facturación, 15 de las primeras, 13 son de alguno de estos tres sectores, ¿sí? Estamos hablando de la cúpula empresarial argentina, del poder económico histórico en el país, diría desde hace varias décadas, ¿no? Pero no solamente eso, si además de ser las que más facturan, son también las que más, en esto último que decía Marco, más ganancias se han apropiado, más excedente han capturado a lo largo del último siglo al menos en el país.

Pero también, no solamente por su presencia, digamos, como capital, como poder económico, sino también cómo han participado, cómo son los actores principales en este proceso que describió también Marco, en relación a quiénes son los que desestabilizan o ponen presión sobre la macro en la economía. ¿Y por qué decimos eso? Y un poco lo que tratamos de demostrar con distintas fuentes que hemos trabajado. Voy a ir relatando algunos cuadros y describiendo algunos cuadros que tienen en sus manos y contando las fuentes que hemos trabajado y en qué sentido.

En primer lugar, si vemos el sector financiero, esto que decía Marco, que lo dijo rápidamente, de que el sector financiero se valió de alguna manera de la inestabilidad macro para realizar sus ganancias en los últimos tiempos, lo que podemos ver que al menos desde 2010 en adelante, cuando el proceso de crecimiento económico en Argentina de alguna manera empieza a estancarse por la restricción externa y demás, la actividad principal de los bancos cambia radicalmente. Si hasta 2010 fue la actividad principal la tradicional, que esto es el spread entre prestar y tomar, tomar depósitos y prestar, la ganancia venía de la diferencia entre la tasa de interés que cobra por prestar y la tasa de interés que paga por capturar depósitos, a partir de 2010 y más aceleradamente durante el gobierno de Macri, el principal negocio empieza a ser títulos públicos, ¿no? Títulos públicos y también la esterilización monetaria a través de pases y letras del Banco Central.

Esto de alguna manera es lo que decía Marco. ¿Por qué pasa a ser este negocio? Porque el Estado, digamos, para poder retener estos pesos, que no se, ese excedente capturado en la economía y no se vaya al dólar, lo que empieza a hacer es subir las tasas y a ofrecer grandes niveles de rentabilidad al sector financiero para poder justamente evitar la fuga. Entonces, básicamente las ganancias del sector financiero están íntimamente relacionadas con esta inestabilidad macroeconómica que hablaba Marcos anteriormente. De hecho, si vemos el primer gráfico, lo que, que está en la página, sería la página cuatro, no tiene numerito, pero donde dice sector financiero, el primer gráfico grafica justamente en línea roja lo que es la ganancia por títulos, ¿sí? Y en línea azul más oscura, lo que es la ganancia tradicional del sector. Y vemos cómo se incrementa básicamente a partir del gobierno de Macri, cuando la inestabilidad financiera empieza a ser muy importante, la fuga empieza a ser muy importante. Y en el segundo gráfico lo que ven es justamente los niveles de ganancia totales del sector y lo que está marcado en rojo son justamente los años donde hay corridas cambiarias y donde hay corridas cambiarias, la tasa de interés se tiene que subir para capturar esos, que no se vaya al dólar esos pesos, ¿no?

Además, dentro del sector financiero, lo que marcamos, y lo podemos ver con, hemos trabajado además los balances del sistema financiero, no, en este caso solamente los balances, podemos ver que cae la participación del impuesto a las ganancias dentro del valor agregado. Nosotros siempre en nuestros informes, lo dijo Marco, desde nuestros inicios y gracias a las enseñanzas de Sergio siempre de pensar la distribución como primera, digamos, como primer dato a considerar cuando analizamos un sector económico o un balance de una empresa, justamente vemos cómo se distribuye al menos en los tres grandes actores de la economía, ¿no? El trabajo, el capital y el Estado. Lo que vemos es que el Estado pierde participación en el sector financiero, en los otros sectores también, y en el caso preciso del sector financiero, ¿por qué sucede esto? Porque los títulos públicos, las ganancias por títulos públicos no pagan impuesto a las ganancias. Por lo tanto, ¿sí? Esto explica gran parte de la pérdida de participación del Estado en la apropiación del valor agregado del sector financiero. Podríamos seguir avanzando en por qué también pierde participación el trabajo y demás, pero mi interés es un poco contar rápidamente algo de cada uno de los sectores y esta metodología, quizás compartirles las metodologías que utilizamos y las fuentes en ese sentido.

El sector energético, bien dijo Marco, que también en el marco de la emergencia energética fue beneficiario de grandes transferencias por parte del Estado. Ni hablar que Vaca Muerta, que se terminó, el perdón, el gasoducto, el gasoducto tan difundido de la obra del gasoducto durante el gobierno de Alberto Fernández, es una forma de financiar el capital, ¿no? Es un beneficio hacer obras para que puedan exportar el gas. Sin embargo, lo que me parece más importante destacar de lo que es el sector energético, de los datos que hemos trabajado, trabajamos con balance cambiario, ¿sí? Pero para sector, en este caso el sector energético de todos los eslabones de la cadena de valor del sector energético. Y este grafiquito que son cuatro partecitas, que me parece bastante gráfico nuevamente, valga la redundancia, muestran cómo, cuáles fueron los mecanismos de exteriorización de estos pesos, digamos, que se realizaron en el período que estamos considerando, principalmente porque ahora se empieza el gran boom exportador, básicamente en los últimos años del ciclo, pero también en pesos, se empiezan a ir del país, se empiezan a fugar del país con distintos mecanismos. En un período fue el giro de utilidades, cuando no había mal llamado cepo cambiario. Eh, en todo momento se pagaban servicios, esto también tiene que ver, estoy muy acelerada, así que voy a bajar un cambio, con algo que no dije, pero que también analizamos más que nada en el sector energético y el sector agroexportador y de alimentos, que son las estructuras, algo que se está estudiando mucho hoy y que la FES también lo ha estudiado mucho con con otros compañeros y compañeras que estudian el tema, estructuras corporativas complejas que han desarrollado todas las empresas que son protagonistas de nuestro estudio, en relación a formas de poder disminuir la carga tributaria a partir de transacciones que se realizan con empresas vinculadas, que en general están radicadas en paraísos fiscales, pero no solamente disminuir la carga tributaria, sino que también de poder externalizar, digamos, una economía que necesitó restringir la salida de dólares, estas empresas se la ingeniaron a partir de estas estructuras complejas para poder justamente fugar, externalizar dólares, ¿sí?

Y en ese sentido, uno de los, dos de los mecanismos que lo vemos tanto en el sector energético, y que lo podemos ver con las estadísticas de del Banco Central en relación al mercado cambiario, como en el sector agroexportador, que es justamente los cambios en la composición de sus compras, sus transacciones, compras, en este caso no podemos ver las ventas intrafirma, pero sí cuando los ciclos donde crecen la contratación de servicios o crecen las compras de bienes del exterior, que muchas veces se trata de operaciones intrafirma, ¿no? Lo mismo con el endeudamiento, hay ciclos donde cuando empieza el cepo, cuando la remisión de utilidades no está, digamos, se empieza a restringir, es donde se incrementa el nivel de endeudamiento de estas empresas. Entonces, de alguna manera esto nos está diciendo que la forma, y mucho de este endeudamiento es intrafirma y que la forma de poder sacar los dólares del país es a través del endeudamiento con sus propias firmas.

Por último, sector agroexportador, acá están los compañeros que agroexportan, que trabajan. Sector agroexportador es bastante conocido, digamos, porque fue en el momento del conflicto del campo y años posteriores, fue más conocido en relación a las tensiones que se generaron con el gobierno. Esto que se llamó triangulación, ¿sí? En el sector, que de hecho hay investigaciones AFIP que que nunca culminan en nada, digamos, nunca terminan de pagarse multas ni ni de revertirse estas tendencias, pero es lo más estudiado que las ventas intrafirma en este sector son muy generalizadas, si sacamos el promedio en todas las empresas, el 80% de las ventas al exterior se hacen a través de ventas intrafirma. Y pero también lo que empezó a ser una novedad en los últimos 4 años es el gran, el fuerte crecimiento de las importaciones intrafirma, ¿sí? Más que nada de soja paraguaya, donde son las mismas firmas que están radicadas en Paraguay las que exportan soja hacia Argentina y que este incremento de las importaciones de soja, eh, de alguna manera no se condice con el incremento de la molienda, porque si se importa sería para poder procesarla más y generar mayor valor agregado para poder exportar con mayor valor agregado. Estas transacciones que vemos que son muy comunes en este sector, lo que suele pasar que existen precios de transferencia, es decir, si se importa, se maximizan los costos para poder reducir la ganancia entre las fronteras del país y si se exporta, se subestiman los precios, ¿sí? Para poder de alguna manera reducir las ganancias por menores exportaciones.

Esto está en el informe, están los estudios de empresa, está de alguna manera lo que es venta intrafirma, compra intrafirma y particularmente endeudamiento intrafirma. Eh, lo pueden ver, pero bueno, espero haber sido los vendido, pero hay mucha información. Eh, queríamos compartir alguna de las, digamos, del de los cuadros y datos más relevantes.

MARCO KOFMAN

Solo esto, que acá en este gráfico es donde se ve primero la tendencia en toda la economía de cómo se reduce la participación de los salarios. Se reduce la participación del Estado, o sea, se achica el Estado, se achica el salario y se incrementa la ganancia. Esto un poco es lo que venía explicando en este período específico 2017-2022, en este caso porque es el último dato que se tiene, es una fuente de información que que viene con retraso y que, no sé si se entiende ese gráfico, ganancia aumenta comiendo una porción de los salarios y comiendo una porción, una parte de los impuestos. Abajo hay unos datos que dice 18% el aumento real de la facturación en esos 5 años, el aumento de la facturación es 18, 35% de la caída del peso del impuesto a las ganancias. Es el Estado retirándose de la disputa de valor económico, dejando que el sector privado, a partir de que la economía es frágil y de que vos tenés que sobrevivir de algún modo, entregando ganancia, entregando renta a las empresas, una caída del 25% del costo salarial y un 17% de aumento real de la ganancia de estas actividades. Después los ejemplos para los tres sectores y el cierre. El cierre de esto, decíamos, seguir pagando por la estabilidad, acá tiene una crucecita. La cruz significa no, y además está en rojo. O sea, es como muy no. O sea, seguir, digo, porque en algún momento vamos a tener que pensar cómo volver a gobernar. Argentina tiene ciclos políticos y hay un, va a haber un ciclo político en el cual los sectores populares van a tener que volver a ejercer el poder político, van a tener que volver a ocupar lugares de poder político. Y ahí viene, bueno, ¿cómo salimos de esta situación de crisis? Porque es un problema, porque es verdad que la economía está frágil. Ahora, si nosotros pensamos que la fragilidad se soluciona pagando por la estabilidad, generamos el movimiento contrario, porque pagar por la estabilidad es entregarle más poder a los actores que vienen ganando, es entregarle más ganancia y por lo tanto más poder también, porque son actores de los cuales empezás a depender, y es lo que está pasando con Vaca Muerta. O sea, se te convierte en un actor muy poderoso que vos decís: «Bueno, pero nos fueron», no lo manejamos, no lo manejás, son actores que se mueven con su propia autonomía y esas relaciones de poder no se estabilizan. Entonces, seguir pagando por la estabilidad, crucecita. Ordenar la macro con equilibrio fiscal y devaluación, crucecita porque es lo mismo. No, ¿por qué? Porque es reducir salario y si reducimos salario es este ciclo que decía, apunté para allá cuando expliqué lo del ciclo. Este ciclo de caída de salario, aumento de la ganancia, endeudamiento, o sea, fuga, endeudamiento, crisis, etcétera, se repite, se replica. Entonces, el tilde, el color más como tipo verde que sería lo bueno, disputar poder y excedente económico